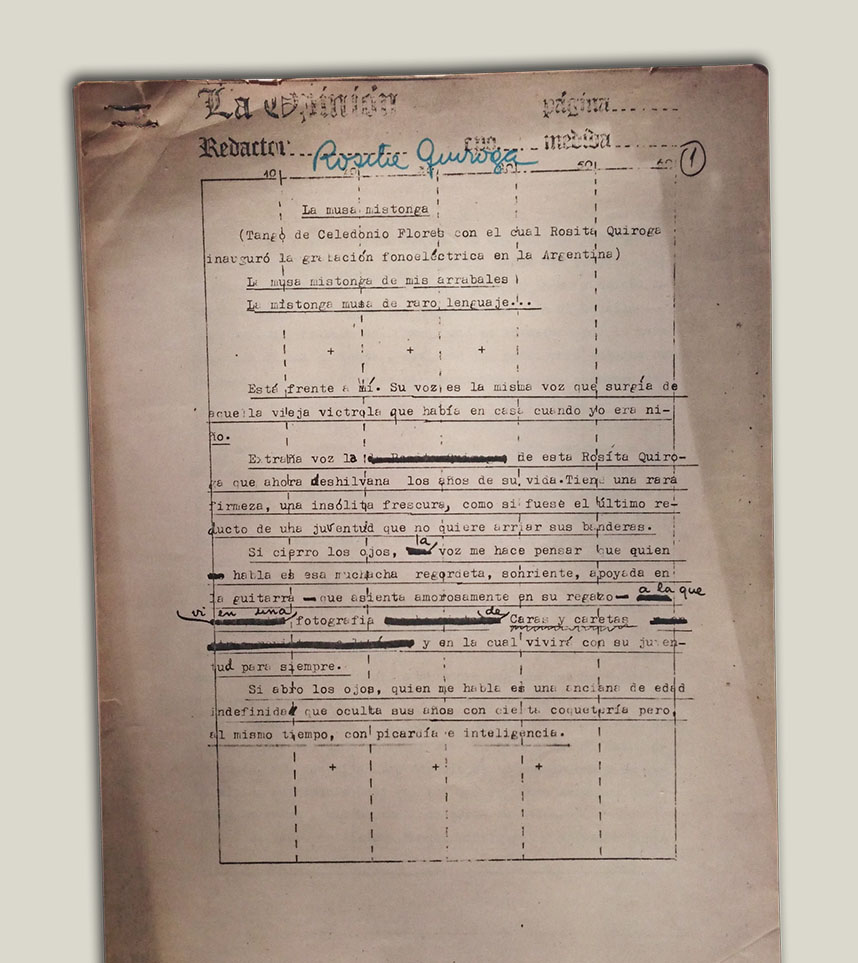

Rosita Quiroga

La musa mistonga de mis arrabales

La mistonga musa de raro lenguaje…[1]

Está frente a mí. Su voz es la misma voz que surgía de aquella vieja victrola que había en casa cuando yo era niño.

Extraña voz la de esta Rosita Quiroga, que ahora deshilvana los años de su vida. Tiene una rara firmeza, una insólita frescura, como si fuese el último reducto de una juventud que no quiere arriar sus banderas.

Si cierro los ojos, la voz me hace pensar que quien habla es esa muchacha regordeta, sonriente, apoyada en la guitarra ‒que asienta amorosamente en su regazo‒, a quien vi en una fotografía de Caras y Caretas

Si abro los ojos, quien me habla es una anciana de edad indefinida, que oculta sus años con cierta coquetería pero, al mismo tiempo, con picardía e inteligencia.

Debajo de la casilla teníamos un botecito y cuando se desbordaba el Riachuelo y el barrio se llenaba de agua, yo salía remando ‒porque a los 7 años ya era medio marimacho‒ para hacerles los mandados a los vecinos. A uno le compraba azúcar; a otro, yerba; a un tercero, harina o carne. Por cada mandado me daban cinco centavos. Por eso, yo deseaba que siempre hubiera inundaciones: para salir con mi botecito, a jorobar y a ganarme unas chirolas por ahí.

Mi padre era asturiano, natural de la Felguera, donde trabajó en los altos hornos de Pedro Duro. Vino para Buenos Aires con su mujer y sus seis hijos y aquí quedó viudo. Al poco tiempo conoció a mi madre, que era una cordobesa bárbara, de esas que dicen: “Si tengo 20 centavos hoy para comer, ¡mañana que sea otro día y no me importa nada!”. En cambio, mi padre era todo lo contrario. Yo salí a él. Mi madre era viuda, con una hija. Los dos viejos se enamoraron y de este último matrimonio nací yo. Así que yo tengo hermanos por parte de padre y una hermana por parte de madre.

Mi padre se llamaba Manuel Rodríguez; y mi madre, María Quiroga. Algunos me preguntan por qué me puse Rosita Quiroga cuando comencé a grabar discos; la explicación es fácil. Cuando realicé la primera prueba en la RCA Victor, yo tenía miedo de que me bocharan. Entonces me dije: “Si me bochan, nadie va a saber quién es Rosita Quiroga”. Después pasé la prueba y cuando quise ponerme “Rodríguez”, los norteamericanos de la Víctor me dijeron: “No. Rodríguez es un apellido gallego. Va a quedar como Rosita Quiroga”.

En Buenos Aires, mi padre tenía tropa de carros. Más que carros eran chatas. Sacaba carbón de los vapores que llegaban hasta la Boca y lo llevaba hasta la calle Labardén y Caseros, donde estaba la Compañía de Gas. Una de las chatas la manejaba un hermano mío, el Ruso, pero no es que fuera ruso. Ocurre que tenía el pelo color zanahoria.

Nos queríamos mucho. Muy afilador, siempre andaba pidiéndoles la mano a las chicas que afilaba. Al único miembro de la familia que presentaba era a mí. Yo iba con mi guitarra, y mientras mi hermano y sus novias afilaban, yo cantaba. Hacía la pavota.

Comencé a cantar a los 7 años. Pero no cantaba tangos: el tango en esa época era una mala palabra. Interpretaba cosas criollas, melodías sureñas. Lo primero que canté fue La loca de Bequeló.

Aprendí guitarra con Juan de Dios Filiberto: por tonos, no por música, para acompañarme las milonguitas, los estilos y los valses criollos.

Me llamaban de fiestas, de casamientos y de los colegios del barrio. A veces me empacaba porque me jorobaban, porque me llevaban como resto de cebolla, para un lado y para otro. Ahora mismo soy una empacona. Si voy a una reunión y veo que me van a hacer cantar, entonces me rechiflo. Si a mí me gusta, yo canto, no necesito que me lo pidan.

Mi madre me acompañaba a todos lados. Se quería lucir conmigo, y cuando me empacaba me tiraba de los pelos, me pellizcaba y hasta me pegaba. Entonces era cuando yo más me empacaba. ¡Qué tiempos aquellos!

Eduardo Arolas vivía en la calle Vieytes y San Ricardo, según creo. ¡Hace tantos años! Yo tenía por ese entonces entre 7 y 8 años. Una de mis hermanas, hija del primer matrimonio de mi padre, le tiraba el lente a Arolas. Mejor dicho, Arolas le tiraba el lente a ella. Y en mi casa se dieron cuenta porque a la hora en que iba a llegar Arolas, ella se arreglaba, se peinaba y se pintaba los cachetes con papel colorado. En ese entonces no había, como ahora, tanto colorete y tanto rouge.

Arola venía a casa con el pretexto de enseñarle el bandoneón a mi hermano el Ruso. Y mi hermano tenía un oído para la música que era como para matarlo. Cuando empezaba con el fuelle nos hacía doler no solo la cabeza, sino las tripas y hasta el esternón.

A las 5 o 6 de la tarde llegaba a casa el profesor de mi hermano. A esa hora mi hermana ya estaba en la puerta. Sin embargo, Arolas no se pronunciaba y no se pronunciaba. Por todas esas circunstancias, nosotros nos dábamos cuenta de que andaba tirándole el lente a mi hermana mayor.

Me acuerdo de Arolas, como si lo estuviera viendo. Muchas veces venía con pantalón a cuadritos, saco con franja como si fuera una trencilla, un lengue, polainas (usaba polainas blancas) y un sombrero de color té con leche. Era de un color morocho aceitunado. No me acuerdo bien si tenía una cicatriz o era un lunar.

Mi viejo terminó rechiflándose con Arolas y con el Ruso. En ese tiempo, a las 10 de la noche ya era tarde para que un muchacho anduviera por la calle. Arolas se lo llevaba a mi hermano y él volvía mucho, pero mucho más de las 10. Salían como a las 5, después de tomar y tomar mate. Mi viejo se enojaba porque el Ruso tenía que acostarse temprano: al otro día había que madrugar a las 4 o 5 de la mañana para ir con las chatas a buscar el carbón.

Un día, el viejo estaba con el naranjo torcido. Entró Arolas. Mi hermano bajaba con el bandoneón. El viejo partió leña para la cocina ─en ese tiempo las cocinas funcionaban a leña─, agarró el hacha y le encajó un hachazo al bandoneón. Yo, que era chica, y una de mis hermanas ─que no era la que le tiraba el lente a Arolas─ suspiramos aliviadas: ¡Por fin este tío nos va a dejar de martirizar con el fuelle!

Arolas se enojó. No le dijo nada a mi padre porque él lo hubiera degollado. ¡Era un asturiano bárbaro! Pero el maestro no vino más. Se perdió.

Cierta vez le estaba haciendo un mandado a mi madre en el almacén Capurro, y Arolas estaba en la esquina de casa. Me dijo:

―Nena, llevale este papelito a tu hermana.

Como mi hermana siempre me pegaba porque me ensuciaba el delantal en el colegio o porque venía despeinada, agarré y en vez de llevarle el papel a ella se lo llevé a mi tata. Le encajaron una paliza bárbara.

Desde entonces, Arolas no vino más ni siquiera a la esquina. Se fue para el centro y mi hermana quedó suspirando.

Esa hermana era la que me peinaba con peine fino porque entonces había muchos piojos en los colegios. Me acuerdo de que, cuando volvíamos del colegio, siempre teníamos algunos habitantes que los otros chicos nos pegaban. Sería que en ese entonces no había como ahora tanta comodidad de baños. Pero nosotros nos bañábamos los miércoles y los sábados. Hablando claramente: no teníamos un cuarto de baño, era una letrina. Mi hermano el Ruso había puesto una lata con unos agujeros, y con una manguera conectaba la canilla con la lata. Y allí nos bañábamos los miércoles y los sábados, si no, nos castigaban. Eso, en verano, En invierno, teníamos una pieza de madera debajo de la casilla, adonde llevábamos unos tachos con agua caliente. Nos enjabonábamos bien, y después con otros tachos nos echábamos agua por encima.

Pero así y todo, siempre que volvíamos del colegio recolectábamos algún piojo. Mi hermana me gritaba:

―¿Por qué te juntás con los piojosos?

Nosotros éramos muy chicos y no íbamos a andar mirándoles las cabezas a los compañeros. Tan era así, que la maestra, con un peine, les abría el pelo a los pibes para ver si tenían bichos. Ahora ya no existe más el piojo. Por eso yo le dije la vez pasada a Cátulo Castillo: “¡Hacele un tango al piojo ahora que ha desaparecido!”.

Mi padre se separó de mi madre y a mí me dijeron:

―¿Con quién te querés ir, con tu padre o con tu madre?

Yo elegí a mi madre. Mis hermanas ya estaban casadas y yo, a los 13 años, era toda una señorita. Con mi madre pasamos las de Caín porque ella tenía que trabajar y yo cosía pantalones para la Intendencia de Guerra: ¡Una pobreza franciscana bárbara! Y con un orgullo tremendo porque no le queríamos pedir a mi tata ni diez centavos para vivir. Después de andar con tantos biabazos con la vida, un día le dije a mi madre:

―Mire, mamá: yo voy a cantar.

Me habían dicho que había un representante de artistas (en ese entonces se les llamaba empresarios) que tenía una agencia. Se llamaba Múscari (ya estará hecho ceniza bajo tierra). Muy buena persona. conmigo, siempre fue muy bueno.

Me mandó a Bahía Blanca: tomé el tren con una valijita de cartón, con unas pilchitas humildes, con una tristeza porque dejaba a mi madre y porque no sabía lo que me iba a pasar. Me mandaron a cantar en un café (como los café-concert que ahora están de moda), con mesas, con un escenario. El artista cantaba, lo aplaudían, le mandaban una silbatina, o lo que fuera.

Cuando debuté, era el primer número: abría el programa. Al poco tiempo me iban poniendo por la mitad del espectáculo. Después cerraba los números. Los otros artistas que estaban ahí, tan rascas como yo, me decían:

―¡Mirá, vos tenés éxito!

No me daba cuenta. Salía con mis zapatillas, con un vestido de percal: ¡si yo ni pilchas tenía! Estuve en Bahía Blanca como un mes y pico, pero como extrañaba a mi madre junté unos pesitos y me vine otra vez a Buenos Aires.

Y de nuevo con la vieja comenzamos a andar a los biabazos con la vida. Así me fui a la agencia:

― Cómo no ―me dijo Múscari―. Precisamente, la íbamos a buscar porque la han pedido, pero no va a ir a ese lugar: ahora va a ir a un cine. Tiene que ir mejor vestida.

― Pero yo no tengo plata para vestirme ―le contesté.

― Le vamos a dar un adelanto.

Me dieron unos pesos y yo me empilché en una maison de ahí por la calle Esmeralda ―todavía vive la señora―. Me compré un vestido todo de lamé, con lentejuelas; y un sombrero blanco con tres aigrettes, que parecía que me lo habían tirado de un cuarto piso. Me tomé el tren de las 6 y media a Bahía Blanca.

En aquella ciudad me había hecho amiga de una francesa, mantenida de un estanciero. Zoraima la llamábamos nosotros. Me estaba esperando.

Cuando subí al tren me puse el vestido y el sombrero. Me fui a tomar un café con leche en el coche comedor porque tenía unos pesos. Y yo veía que la gente me miraba y me miraba.

― ¡Ay, qué elegante estaré! ―me decía para mis adentros―. ¡Qué bien estoy!

Cuando bajé me estaba esperando mi amiga, la francesa. Se sacó un tapado que llevaba y me tapó. Me dijo:

― ¡Pero vos sos loca! ¡Te has venido vestida de soirée! ¡Y en el tren!

Yo no sabía y la francesa me enseñó a vestir: para los viajes, un trajecito de dos piezas; para actuar, un vestido de soirée; para la tarde, un vestido simple.

Cuando yo fui a Bahía Blanca a cantar por segunda vez, mi vieja tenía unos deseos locos de tener un juego de platos porque los nuestros estaban muy cascados. Y lo primero que hice con la plata que me pagaron en Bahía Blanca fue comprarle el juego de platos y se lo mandé. Y mi vieja lo sacaba al balcón para darse dique con los vecinos.

En Bahía Blanca conocí a un señor que tenía un gran puesto en una repartición del gobierno. Era un enamorado de cómo yo cantaba las cosas criollas. Tenía locura conmigo. Me hice muy amiga de su esposa, Martha. Cuando terminé mi contrato me dijo:

―Mire (me trataba de usted porque en ese tiempo no se tuteaba tanto como ahora), le voy a dar una carta para mi hermano. Él también es un enamorado de las canciones criollas, y yo creo que no hay nadie que las cante como usted.

Estos dos señores eran Mariano Villar Sáenz Peña y Alfredo Villar Sáenz Peña, sobrinos y nietos de don Roque Sáenz Peña y de don Luis Sáenz Peña, que fueron presidentes de la República.

Vine acá. Lo fui a ver a don Mariano (me atendió muy bien). Me sintió cantar, venía a casa y el tipo estaba enloquecido conmigo. Me llevaba a reuniones y un día me dijo:

― Mire, Rosita, yo me pienso casar en estos días y quiero hacerle un regalo a mi novia (que era María Teresa Campos Urquiza) de un disco particular y quiero que me acompañe usted y ese guitarrista suyo (un tal Polonio).

― Como no, don Mariano, encantada ―le dije―. ¿Dónde es?

―En la RCA Victor, en la calle Cerviño.

El edificio estaba atrás de la embajada norteamericana. Era un estudio muy sencillo. Todavía se grababa con corneta porque yo fui quien inauguró, en el año 1924, el sistema ortofónico de la Victor, la grabación eléctrica con el tango de Celedonio Flores La musa mistonga.

Fuimos. Grabamos. Don Mariano grabó un estilo titulado Chiche, porque así la llamaba a su novia. Después le dijo al técnico:

―Dígame: ¿por qué no le hace una prueba a esta chiquilina que canta muy bien las cosas criollas?

Cuando dijo eso, a mí me temblaban las piernas. En esa audición estaba grabando Berta Singerman y un tal Numa Córdoba, que era un gran escritor. Y canté un estilo: Siempre criolla.

A los pocos días, volví. Los de la Victor me dijeron que no les había gustado mucho cómo había salido el disco. Don Mariano volvió a insistir:

―Ustedes tienen que volver a escucharla, porque esta chica ha estado nerviosa.

―Bueno. ¿Por qué no hace un tango?

La Victor, en ese tiempo, tenía una sucursal muy grande en Montevideo y su gerente era un tal señor Dell’Acqua. Las cosas que se grababan acá se tenían que mandar al Uruguay para que las escucharan los ejecutivos de allá y dieran su visto bueno. Me mandaron a decir que el tango que había grabado, La tipa, de Enrique Maciel, no les gustaba mucho. Que volviera a hacer otra cosa.

El gerente de grabaciones de Buenos Aires, Juan Carlos Casas, me dijo:

¿Por qué no lo ve al Negro Celedonio Flores y le pide que le haga una letra? A lo mejor, la pega.

Y el Negro me hizo el tango Nunca es tarde. Y ahí la pegué. Entonces comenzaron a decir que tenía un estilo propio. Pero como yo debía cantar mucho, dos tangos por disco, me llevé conmigo a una chica, Rosita del Carril, que cantaba maravillosamente bien las cosas criollas. En realidad, se llamaba Rosita Pérez. Con ella grabábamos un dúo y en la otra cara del disco, yo hacía un solo, pero cuando me quisieron hacer un contrato como solista, ella quiso también cantar sola. No es que cantara mal. En el disco salía mal y, toda vanidad de mujer, no quiso acompañarme más.

El Negro Celedonio Flores me trajo a mi casa la letra de Nunca es tarde. Yo vivía en la calle Venezuela y Rincón. El Negro tenía una pinta bárbara. Su personalidad era diferente a lo que él escribía porque sintiendo una letra del Negro Flores una se dice: “Pero este tipo vive en La Salada, o en alguna casa prefabricada o es un mugriento”. No. El Negro Flores era una niña. Era diferente a lo que escribía. Era un ñato simpático. Había sido boxeador y le habían encajado una trompada. ¡Un lindo morocho!

Gardel y yo fuimos los que impusimos el tango en la sociedad porteña. Juan Carlos Giribone, que jugaba al polo en el Club Los Indios, me dijo:

―Dígame, Rosita, ¿por qué no lo trae a Celedonio Flores?

Y otro señor dijo:

― ¡No!… ¡Escribe esas letras arrabaleras!

El arrabal no había entrado bien en los salones de la sociedad.

―Tráigalo, Rosita ―insistió Giribone―. Si usted lo trae, seguro que es una persona de bien y va a ser escuchado.

Lo llevé al Negro Flores porque daban una fiesta en el Club de Polo Los Indios. Allí estaban los Cavanagh, los Giribone, los Madero y mucha gente bien, copetuda.

Yo le dije al Negro:

―Mirá, Negro, haceme quedar bien, ¿eh?

―No, no, perdé cuidado.

Fue un delirio. Y tal fue el éxito que cuando yo iba a algún lado, tenía que llevarlo al Negro también. Él declamaba sus letras y esta gente se enloquecía.

Flores era una persona muy preparada, muy culta y muy fina en toda su forma de ser.

Como en esa época no existía Sadaic, lo que cantaba Gardel no me lo dejaba cantar a mí. Y éramos dos potencias, sin jactancia. Él, en Odeón, y yo, en Victor. Y cuando yo cantaba una cosa no se la dejaba cantar a Gardel.

Decidí poner fin a esa puja. Me lo agarré al Negro Celedonio Flores y le dije:

―Mirá Negro: vos tenés que hacerme las letras para mí. Te voy a hacer firmar con la Victor 5 años de contrato.

El Negro ya se había puesto de moda con Mano a mano y Margot. Firmó el contrato y de ese contrato salieron Nunca es tarde, Tengo miedo, Sentencia, Muchacho, Audacia, Viejo coche.

Terminados los 5 años, Celedonio agarró para otro lado y yo me casé, formé mi hogar. Mi marido no era del ambiente; sino gerente de la sección Guías de la Unión Telefónica. No le gustaba el tango. No le gustaba cómo cantaba yo porque me decía que tenía voz de curdela.

A mi marido lo conocí de un modo muy singular. Una noche se me descompuso el teléfono (yo ya tenía un poco de cartel) y llamé a reparaciones. Y vino él a ver qué me pasaba (porque mi marido hizo su carrera en la Unión Telefónica desde cadete hasta llegar a gerente; y en ese entonces era encargado de reparaciones). Yo vivía en esa época en la calle Pueyrredón 1239, entre Charcas y Paraguay. Como conté antes, llegó a ver mi teléfono descompuesto y entre ojito va y ojito viene, nos pusimos a afilar y terminamos de novios. Nunca se metió en mi vida de cancionista. No le gustaba, nada más. Nos casamos y me convertí en la señora de Mario Cappiello.

En esa época yo trabajaba fuerte para la Victor y como no podía hacer las cosas que grababa Gardel, los norteamericanos me hacían grabar esos mismos tangos para Centro y Sudamérica.

Yo hice Mano a mano, Margot y muchas otras cosas de Gardel, pero no para el país. De ahí se debe que yo había sido más conocida en Panamá, en México, en Colombia, en Venezuela y en el Perú, que en mi patria. Los otros días recibí una liquidación de Angola y yo me dije: “¿Qué tendrá que ver? ¿Será de donde vienen los zapallos de Angola?”. Después me dijeron que era una colonia portuguesa del África a la que pronto le van a dar la independencia… Recibí 37 pesos por derechos de autor de la milonga Apología tanguera.

Además de grabar para la Victor, yo le hacía las relaciones públicas, es decir, que trabajaba todo el día y la empresa se había transformado en una especie de segunda casa mía. Ya estaba casada y vivía en Villa Devoto, en la calle Argerich 3870, una casita que me habían regalado los de la Victor. Después con mi marido la arreglamos un poco. Cuando entramos, los techos estaban un poco mal y se llovía dentro de las piezas. Nos arrinconamos en una piecita hasta que terminaron los arreglos. El cuarto era tan chico que apenas si cabía una cama y para acostarnos teníamos que pasar el uno por encima del otro.

Los viernes, después del trabajo, salía a buscar nuevos elementos para la Victor que en esa época era una cosa muy importante. Ahora no. Ahora solo le queda la cola al perro.

Virgencita de Luján. (Uno de los dúos que Rosita Quiroga grabó en la década del 30 con Agustín Magaldi)

Sobre mi mesa de luz

yo tengo una virgencita.

Es la virgen de Luján

que me dio mi madrecita.

¡Virgen mía, virgen buena,

vos llenás todo mi ser!

¡Qué linda es la virgencita

que me regalaste ayer!

Esta forma de hablar se está perdiendo en la Argentina. Así hablaban los criollos viejos. Así debieron de haber hablado Mansilla o Eduardo Wilde. Su conversación fluye limpia. Carece de muletillas, como el “¿viste?”, con las que las nuevas generaciones puntúan el discurso, cortajeándolo y torturándolo. No tiene excesos de imágenes. Las comparaciones y las metáforas son colocadas con habilidad, en el lugar preciso, como remate de un razonamiento o como el corolario de algo que ha narrado escuetamente, con las palabras justas y el adjetivo preciso. Hasta el lugar común ─casi siempre refranes─ tiene una función.

Esta forma de hablar era la del habitante del suburbio porteño a principios del siglo XX. Así hablan todavía, desde las páginas de los cuentos de Fray Mocho o de Entraña de Buenos Aires, los personajes de José S. Álvarez o Félix Lima, criaturas mitad campesinas y mitad ciudadanas. Hay un relente campero que se mezcla con los lunfardismos.

No quiero hacerme la Cristóbal Colón, pero lo que voy a decir sirve tan solo para que se vea que yo no he sido envidiosa. Sigo. Los viernes por la noche me emperifollaba y me iba por los cabarets, para ver los nuevos valores que surgían.

Uno de esos viernes, en el Chantecler de la calle Paraná, estábamos con Celedonio Flores, Juan Carlos Casas ─que era gerente de la sección Discos─, Tagle Lara, Julio de Caro y otros más: salió una morenita que cantaba agarrada a una silla, con dos guitarristas al lado, que cantaba como los dioses. Le dije a Juan Carlos:

―Esta chica canta bien. Citala. Hacele hacer una prueba. Después fue una gran cancionista, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. La morenita se llamaba Mercedes Simone. Desde esa época yo la admiro mucho y creo que su estilo no lo ha podido copiar nadie.

La Victor me obligaba a cantar en las radios para promocionar mis discos. Yo tenía mucha banca en la casa y me atendían porque les producía. Nadie se rasca para afuera, salvo el perro. Porque vendía muchos discos era la capitana de la casa. Libertad Lamarque venía siempre y me decía:

―Che, Rosita, vos que tenés banca con mister Hoff ─mister Hoff era el presidente de la Victor─, pedile 20 pesos.

En ese tiempo, 20 pesos era plata y yo me iba a verlo a mister Hoff.

―Por favor, Libertad Lamarque necesita para esto, para aquello.

A la tercera vez que le dije que a Libertad Lamarque se le había muerto la abuela, el gringo estalló:

― ¿Cuántas abuelas tiene Libertad Lamarque? Es la tercera abuela que entierra esa niña en tan poco tiempo.

Yo me había olvidado las causas de los pechazos anteriores. Tenía tantas cosas en mi cabeza…

También lo llevé a Magaldi a cantar. Yo ya estaba en mi apogeo y un guitarrista mío, el Ratita Rafael Iriarte, me dijo:

―Rosita, usted sabe que ayer fuimos a hacer una prueba con un muchacho que canta bien, pero como el técnico estaba nervioso, estos norteamericanos lo bocharon.

― ¿Qué cantó?

―Blanca flor, un vals. ¿Por qué no habla usted, usted que tiene banca?

Al otro día cuando fui a grabación, le dije al técnico:

― ¿Qué pasó con este muchacho que vino?

―No. No sirve.

Me enojé:

―No. Hay que hacerle otra prueba porque el primer día siempre uno está nervioso.

Lo hice repetir el mismo vals y a los norteamericanos ya les gustó un poco más, pero yo veía que no le daban calce del todo.

―Usted va a hacer dúo conmigo ―le dije―. Vamos a entrar por los dúos y después, cuando ya esté un poquito afianzado, va a cantar solo.

Juntos hicimos Chilena ingrata, La virgencita de Luján, La jachallera. Después hizo un solo, De estirpe porteña, un tango mío, y a partir de ese momento se transformó en una autoridad. Como no podíamos hacer un disco, él de un lado y yo del otro, porque teníamos que tener una independencia, nos dimos la mano y yo le dije:

―Buscate una persona que te haga un dúo y vos cantá solo.

Y lo buscó a Pedro Noda y juntos hicieron un célebre dúo Magaldi-Noda, yo seguí siempre solista pero de vez en cuando venía alguno al que yo quería ayudar y le hacía un dúo: Oscar Ugarte, Evita Lauri, Dora Davis.

La gente piensa que con los años ya no puedo cantar, pero yo pienso que ahora canto mejor porque tengo consciencia de lo que hago. Estudio. Por ejemplo, antes, yo me comía un plato de tallarines a mediodía y me iba a cantar un tango a la compañía de discos. La vez pasada hice Viejo coche salió perfectamente bien y ahí está en un long play.

Yo canté en todas las radios. La única emisora donde no me dejaron cantar porque decían que era muy arrabalera fue en Radio Splendid y el que no me dejaba cantar era Gache, uno de los dueños. A mí me importaba un bledo.

En la primera radio que canté fue en Radio Cultura, que primero estaba instalada en un hotel de mucha categoría. Después se trasladó a Alvear y Canning, donde ahora hay una casa de departamentos muy grande. Los dueños eran De Bari y el ingeniero del Ponte. Los estudios eran casi lo mismo que son ahora.

Pero donde me divertí más fue en Radio L.O.I., que hoy es Radio Belgrano. Tuve un gran éxito con el tango Julián y fue uno de los discos que más vendió la Victor. Lo tuve que hacer tres veces. Su autor, Edgardo Donato, me lo trajo a mí primero, pero no me gustó. Se lo llevó a Iris Marga, que lo estrenó en un teatro de revistas. Donato vino de vuelta y yo me decidí a grabarlo. Y fue el éxito del año.

Yo me había hecho muy amiga de los dueños de L.O.I., tres muchachos muy simpáticos: Penella, Barando y Barrios, tres bohemios en el buen sentido de la palabra. Hacían las cosas con cariño. Y les cantaba gratis y me pagaban haciendo propaganda de mis discos. Yo, en lugar de cancionista, debería haber sido cocinera o colectivera, porque tengo pasión por la cocina y los colectivos, a los que me subo y me bajo como una chica de 20 y no tengo miedo (me tomo un auto si voy apurada o si voy muy empilchada). Sí. La cocina me gusta mucho. Los domingos hacía tallarines, ravioles y muchas otras cosas en la cocina de la radio L.O.I. En medio de lo que estaba amasando, Penella o Barrios me gritaban:

―Rosita, ¡vení que te toca cantar a vos!

Y yo salía con las manos llenas de harina, me las golpeaba en el delantal y empezaba:

―“Por qué me dejaste

mi lindo Julián…”

Mis grandes éxitos de esa época fueron Pato, Mocosita, Maula y Mi lindo Julián, cuya letra era de un uruguayo y la música de Donato que, cuando estaba acá, decía que era argentino; y en Montevideo, que era uruguayo.. Yo tenía un gran éxito en el Uruguay, por eso mucha gente ha dicho que yo soy uruguaya.

De esas tallarinadas y ravioladas participaba un grupo de actores uruguayos: Collazo, Soliño, Mondino, Granata, Viapiana.

Penella, Barado y Barrios, los dueños de L.O.I., no tenían para pagarles a los técnicos. Entonces yo la mangueaba a la Victor para prestarles plata a ellos. Claro que después me la devolvían. Don Jaime Yanquelevich también les prestaba plata. Yanquelevich fue todo un pionero de la radio y pienso que si él hubiera vivido hoy, tendríamos la televisión en colores. El público ha sido muy ingrato: nunca se han acordado de él, ni le han hecho un homenaje, que bien se lo merecía, porque si hoy más de cuatro artistas tienen su casa y pudieron parar la olla, se lo deben a don Jaime Yanquelevich. Con todos sus defectos, era un gran hombre, bueno. Don Jaime les prestaba plata a los muchachos de L.O.I. y tanto les prestó que al final se quedó con la radio. Nosotros y un grupo de artistas no queríamos que L.O.I. pasara a otras manos, pero no se pudo porque don Jaime les había prestado mucho dinero a estos muchachos.

Con don Jaime seguí cantando pero no me pagaba, y yo le decía:

―Oiga, don Jaime ¿qué se piensa, que yo no como?

Y él me contestaba:

― ¿Y cómo hacías con Penella, Barando y Barrios?

― Bueno, pero esos eran mis amigos. Usted también es mi amigo, pero usted es comerciante.

Entonces me daba órdenes para sacar camas de bronce y arañas de bronce de una Casa Molina que había en la calle Esmeralda. Mi vieja un día se rechifló porque tenía como siete u ocho camas de bronce y en ese entonces había que lustrarlas.

―Dejate de jorobar con estas camas –me decía mi vieja―, vendelas que me tenés con el Brasso. Vos te enojás si están sucias.

Entonces las vendíamos a los rusos: 25 o 30 pesos siempre nos daban.

También don Jaime me pagaba con órdenes para sacar latas de aceite Cuvillas y yo se las daba a mi vieja y a mis amigas. En ese tiempo, la lata de aceite costaba dos pesos y medio y era importada. Todo lo que me daban yo lo agarraba. Más tarde la cosa cambió; ya pagaban y la vida fue otra.

Yo canté en Radio Cultura, en Radio Callao, en L.O.I. y en tantas otras. Un tal señor Brusa tenía una casa de artículos de radio, un taller de reparaciones y una emisora, Radio Brusa, que quedaba en la calle Corrientes. Él tocaba el contrabajo, hacía de speaker y de administrador. En esa radio también íbamos a cantar gratis y no porque estuviéramos en la mala. Ya ganábamos plata. Pero era tanto el amor que le teníamos a la radio, que cantábamos gratis. De paso nos divertíamos y promocionábamos a nuestros discos. El señor Brusa tenía su radio en un departamento y el estudio era un patio descubierto donde reinaba un frío bárbaro. Para que no tiritáramos nos daba un café con leche y nosotros muy contentos, como si él nos hiciera un favor a nosotros. Más tarde, la Radio Brusa pasó a ser otra de las radios importantes, aunque ahora no recuerdo cuál es.

Pero de todas las radios, Radio Cultura era la que gozaba de mis mayores simpatías. Los viernes, la Victor me exigía que fuera a cantar para promocionar mis discos. Conmigo venían Cadícamo, Celedonio Flores, Juan Carlos Casas, Tagle Lara, Julio De Caro ─que era un pibe bárbaro─ y muchos otros. A mí no me gustaba que me pagaran la cena o el café.

Cuando salíamos, yo pagaba mi parte. Era una condición. No quería ser carga para nadie. Y aún hoy he perdido muchos amigos porque yo, si salgo con ellos, les exijo poner mi parte en los gastos y hay gente amiga que no me quiere convidar porque no tolera que yo ponga mi parte.

Vuelvo a lo que estaba contando. Los viernes a la noche salíamos, tomábamos un auto, comíamos (a veces nos tocaba 3 pesos por cabeza). Venían muchas chicas, lindas chicas. Entonces me decían estos sinvergüenzas, porque eran muy mujeriegos:

―Rosita, necesitamos un auto.

Yo en esa época debía haber sido muy fulera, porque ninguno de mis amigos se propasó conmigo. O tal vez haya sido mi forma de ser varonil.

Un médico muy nombrado, muy famoso, hoy fallecido, me tiraba el lente (pero a mí no me gustaba porque era más feo que pegarle a Dios). Los muchachos, tan sinvergüenzas, me decían:

― ¡Mirá cómo te vienen a ver las chicas!

Mentira. Las chicas venían por ellos. Si eran todos muchachos jóvenes. Después de la radio venían las chicas con nosotros. Entonces yo ponía mi parte: la de las pibas que se las pusieran ellos, porque no me iban a agarrar de otaria. El médico que me tiraba el lente tenía un coche. Todos nos subíamos al auto pero yo siempre, prudente, me sentaba atrás porque le veía las ideas al galeno.

Una noche, el Negro Flores y otros me ganaron de mano y se sentaron atrás. Yo no tuve más remedio que sentarme adelante, con este doctor que en uno de los cambios de marcha aprovechó para levantarme la pollera y pellizcarme la pierna. Yo le encajé un carterazo y me bajé del auto. Lo insulté. Le dije de todo.

Los muchachos me llamaban “Colchón atado al medio”, porque yo era muy gorda y me ponía un cinturón que me ataba bien fuerte.

Los muchachos, cuando le pegué el carterazo al doctor y me bajé, me gritaban:

―¡Volvé, Colchón, volvé, mirá que nos quedamos sin auto!

El pobre médico no vino más y nosotros otra vez a tomar autos de alquiler, que entonces eran muy caros.

Cada vez que se acordaban del auto que habían perdido, los muchachos me insultaban:

―Gorda de porquería, ¿qué te costaba haberlo dejado al médico que te pellizcara la pierna?

―¡Mirá vos! ―les decía yo.

¡Qué tiempo de juventud!

A esta francesa que vivía en Bahía Blanca le decía yo cuando le miraba los dedos:

―¡Ay, Zoraima, qué brillantes tenés!¡Cómo me gustan!

Y entonces ella me contestaba, porque era mucho mayor que yo:

―Mirá, el mejor brillante de tu vida es tu juventud. Cuando vos tengas esto vas a añorar tu juventud.

Y es cierto. ¡Cómo me gustaría volver a esa edad y no tener nada! Vivir en una pieza con 40 pesos y levantarme y pensar cómo parar la olla. A esa edad quisiera volver.

[1] La Musa Mistonga es el tango de Celedonio Flores con el que Rosita Quiroga inauguró la grabación fonoeléctrica en la Argentina.